6名少年的觸法自白

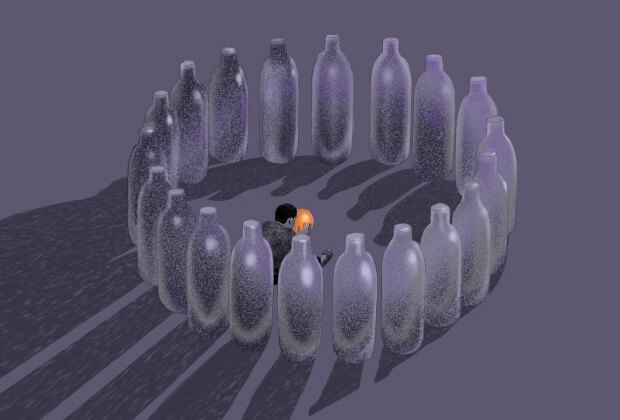

人不輕狂枉少年,但輕狂之後,付出的代價卻是沉重的。

根據法務統計年報數據顯示,2020年台灣新增3507名少年進觀護所。截至2022年5月,全台有626位學生在少年矯正學校接受感化教育,前五大罪名包括詐欺罪、傷害罪、竊盜罪、違反毒品危害防制條例、妨害性自主罪等......

12到18歲,理應是個無憂無慮、快樂成長的年紀,這些少年有著令人難以想像的經歷,或許說起來雲淡風輕,卻是媒體版面每天上演的社會新聞,更是發生在你我周遭的真實人生。

在這些迷失的日子裡,這群年紀輕輕的藥頭、車手、黑幫兄弟後悔嗎?

走出少觀所、感化院的大門後,中途少年們又該如何在社會安身立命?

《聯合報》走進這群少年的世界,傾聽他們的掙扎與徬徨,無論是環境使然或身不由己,6位中途少年的自白,訴說著觸法行為背後的困境與茫然。

當再一次面對人生的分岔路時,他們又會如何選擇呢?

「為了錢去做詐騙車手」

16歲妥瑞少年的逃跑青春

我身上有超過5條詐欺和竊盜罪,早該送去感化教育(矯正學校),只來到機構很幸運。法官給我機會,先送到一個比較自由的環境,沒有直接感化。

我如果再不珍惜就是進感化,出來也沒救了。在裡面關,可能交到更多朋友,出來變得更壞,等著再關成人監獄。

這是我的最後一次機會。

車手

以前在家時,覺得我媽愛管教很煩人,所以晚上跑到外面跟同學抽菸鬼混、打撞球,早上才回家睡覺。朋友都刺青混幫派,像天道盟不倒會、竹聯明仁會,公司都在萬華。

有一年跨年夜,我和朋友偷了別人機車,那是第一次犯案被抓,進去少年觀護所關了一個月。進去當然會害怕,但沒學乖。

出來後,有個朋友問我想不想賺錢,我覺得媽媽給的錢不夠用,就說好。我按照他交代的時間,去一個公園拿錢,發現在溜滑梯下面,放著裝錢的包裹。我拿了錢,原本朋友要開車載我,卻說車子出了狀況,叫我改搭白牌計程車。我坐上車,照他說的,把包裹送到一家小吃店。

一下車,有個像是便衣警察的陌生人突然出現對我說:「弟弟,你那個裡面裝了什麼,可以借我看一下嗎?」我想說,慘了,打開包裹給他看,裡面塞滿一綑綑千元鈔。想逃跑也來不及了,這是第二次被抓。

家

做詐騙是因為缺錢。運送一次包裹,可以抽成1000到5000塊,我一聽到朋友說可以賺錢,抵抗不住誘惑就做了。

錢,就是為了錢。得到的東西不夠多。尤其加上想要的東西太多了。車啊,什麼都有,或是好一點的手機,3C產品。我從來沒拿過最新款的手機,很多人都拿iPhone,最新款剛出就買,我很羨慕他們。

我是單親家庭,媽媽在東區擺攤賣衣服,賺錢很辛苦還要躲警察,給我的錢總是不夠花。她一天只給我250塊,光是買菸加三餐就不夠了。

再次進去少觀時,媽媽難過地哭了,叫我在裡面要乖,要好好的。

爸爸很早就死了,我出生兩個月大,還是嬰兒時就死掉了,我連他長相都不記得。我現在走偏,一部分是自己問題,同時也是因為家裡少了一個大人管教小孩。

妥瑞氏症

你知道妥瑞氏症嗎?它是一種先天性的過動症狀,我的大腦太發達了,頻繁「放電」傳送訊息,手腳會不由自主抽動,甩一下、甩一下這樣。

國小四年級發現有妥瑞,出現很嚴重的穢語症,會一直咒罵「幹」,別人以為我在罵髒話而不爽。我向他們解釋,這是一種疾病,我不是故意罵人,有的人可以理解,但有的人不懂,覺得你在挑釁。在學校,同學不會排擠我,但有時會拿妥瑞來開玩笑。

我還有過動情況,容易分心,不喜歡上課學習。我必須吃藥讓大腦穩定下來,控制心律和調整情緒;醫生說,妥瑞患者不能吃巧克力那種甜食,如果吃了會「牙起來」(台語,指情緒激動),動作更大更嚴重。

逃跑

去年,法官判我接受安置輔導,離家住進外縣市社福機構。我不習慣這邊環境,一年來逃跑十幾次。我總是半夜跑回家裡,媽媽開門看到嚇一跳,很生氣罵我,每次都連夜開車載我回來,沒有一次讓我在家裡過夜。

跑最遠的一次,我和別的院生搭火車去台東投靠朋友。警察一直在找我們,所以我們跑到荒郊野外,躲在一處田裡,打電話叫朋友開車來載,但他不敢收留我們。

逃跑到外面才發現,什麼事情都做不了,身上沒錢,沒地方住,只能跟路人乞討。逃到後面累了,就去警局自首。

那是最後一次逃跑,也是改變的開始。逃跑那麼遠,社工還願意開車去載我,一次次帶我回來,一次次給我機會,覺得滿感動的。

回家

機構因為疫情沒有開放,我和媽媽會用視訊聊天,知道彼此過得好不好。我喜歡煮菜,打算今年9月復學讀高一餐飲科,希望在這裡念完高職,等到法院結案再回家。我夢想當廚師,做菜給媽媽吃,希望以後回到家不要像以前那樣,要好好對待我媽。

我想,當初不要犯錯就好了。做壞事4次進去少觀所,前後關了半年,根本是浪費時間。

這條改變的路,我已經走了三分之一:來機構超過一年,再撐個兩年就好了。我知道自己逃跑太多次,機會已經用完了,如果再不變好,下一步就送感化。

父親早逝讓他失去依靠

混幫派才了解「兄弟」是啥款

場景一:少年法庭與保護官

我第一次觸法是在小學三年級。那時去超商想買酒,但未成年不能買,我和朋友偷拿了幾瓶酒,店員發現立刻通報學校,告我們竊盜。

小時候比較幼稚,得不到的東西,想盡所有方法要得到,也不知道偷竊會引發好多必須承擔的責任。

警察將我移送少年法院,第一次見到保護官。他擺出很兇的表情,先叫法警押我去地牢關一小時。對新來的小朋友,他們可能都這樣威嚇吧!開庭時,法官判決訓誡,叫我回家,對我追蹤輔導。

小學時我常被霸凌。我有自己的主見和想法,常跟別人槓上,班上有一個特別「鴨霸」的同學,召集全班排擠我。我就想,是不是要結交外面的朋友,變得比他更強大,他才會害怕我,就開始接觸宮廟陣頭,不再去學校。

場景二:殯儀館與父親

我爸是原住民,媽媽是越南人。他們在我很小的時候離婚了,媽媽已回去越南。爸爸忙著工作,支付我們生活費,從小是阿嬤把我帶大。

以前常翹家往外跑,阿嬤很生氣,天天罵我或打我。她喜歡拿我去跟別人比較,我很討厭這樣,所以跟她唱反調,常常吵架。

爸爸是一個脾氣很好的人,也很疼我。我在學校被欺負,為了發洩情緒,回家一直罵他,但他都不會生氣。

可是,小學五年級時,爸爸突然生病過世了。他走了之後,我在殯儀館守靈,滿腦子都是後悔,「他以前那麼疼我,為什麼我對他態度這麼差?」我從來沒想過,他會這麼早走,還走得這麼突然……。

他走後,我變得越來越壞,因為我覺得沒有人可以依靠,只能靠自己了。

場景三:酒攤與兄弟

小六升國一時,我跟了地方角頭。第一件事,我找人去痛扁那個惡霸同學,感覺超爽,想要越混越好。

你問我為什麼混黑道?

主要因素是跟他們待在一起,有酒喝、兄弟多、走在路上威風,那時候的想法。國一,陣頭比較多、工作也有、喝酒、到處跑攤那一種。

我們跑陣頭,當圍事小弟,跟著老大到處跑攤喝酒;有時也去「工作」,帶著人去打某個仇家,就可以賺一些零用錢。

那時我個性「衝碰」(台語,指衝動)常常暴走,有一次在KTV喝醉酒,拔槍出來朝著天花板亂射,自以為很酷啊!

我還吃毒,像是K他命和咖啡包;朋友都在用毒,你不用的話,好像異類。

有一次在朋友家「乾吞」咖啡包,他們說乾吞比較爽,結果用完超「ㄎㄧㄤ」的,眼睛會「擦輪」(台語,指視線迷茫)。好險我沒上癮,只是偶爾玩一下,但我幾個朋友吃上癮,被抓進去關了。

前前後後,我犯下傷害、妨害自由和恐嚇,上過法院40幾次。我也被自己好兄弟出賣過,那時才瞭解兄弟是「啥款」(台語,指什麼樣子)。

有一次,我們開車去圍毆仇家,附近監視器拍到車牌,被逮進警局做筆錄時,兄弟竟然異口同聲說是我主使的;少年法庭開庭時,我只好無奈認罪,關入少觀所3個月。那時我知道,這些「兄弟」做人沒義氣,不需要再來往,從此斷絕聯絡。

少觀所出來後,法官判我接受安置輔導,我離開花蓮的家,住進台南一間機構,這一待就是兩年。

場景四:安置機構與蛋糕

起初我曾逃跑回家,在保護官勸說下回到機構。後來漸漸適應集體生活,發現自己喜歡烘焙,可以耐心學習。每天我跟著師傅一起準備烘培訂單,研發新的蛋糕與餅乾。我已經考上2張烘焙丙級證照,準備考更難的乙級。

我常跟阿嬤通電話,我們都很想念對方。以前在家裡,我們不會直接表達情感,但現在竟然會互相說「愛你」;也許在這段時間,我和阿嬤有了距離,開始嘗試改變。

以前阿嬤採用打罵教育,我們常常吵架,可是我現在瞭解,她是用自己的方式,表達對我的愛。

我覺得不能再渾渾噩噩,否則將來只能走回犯罪的路。現在滿18歲了,犯法會走地檢署,不是走少年法院這麼簡單。

未來離院後,我打算繼續學烘焙,如果有機會就北上。我的夢想是以後開一間咖啡店。

以前很迷惘,不知道自己要什麼,現在有目標和夢想,所以朝著夢想去走。我告訴自己,生活一定會遇到挫折,可是不能因為挫折,又回到以前那種生活。

賣彩虹菸的少年:

感化時光的憤怒與盼望

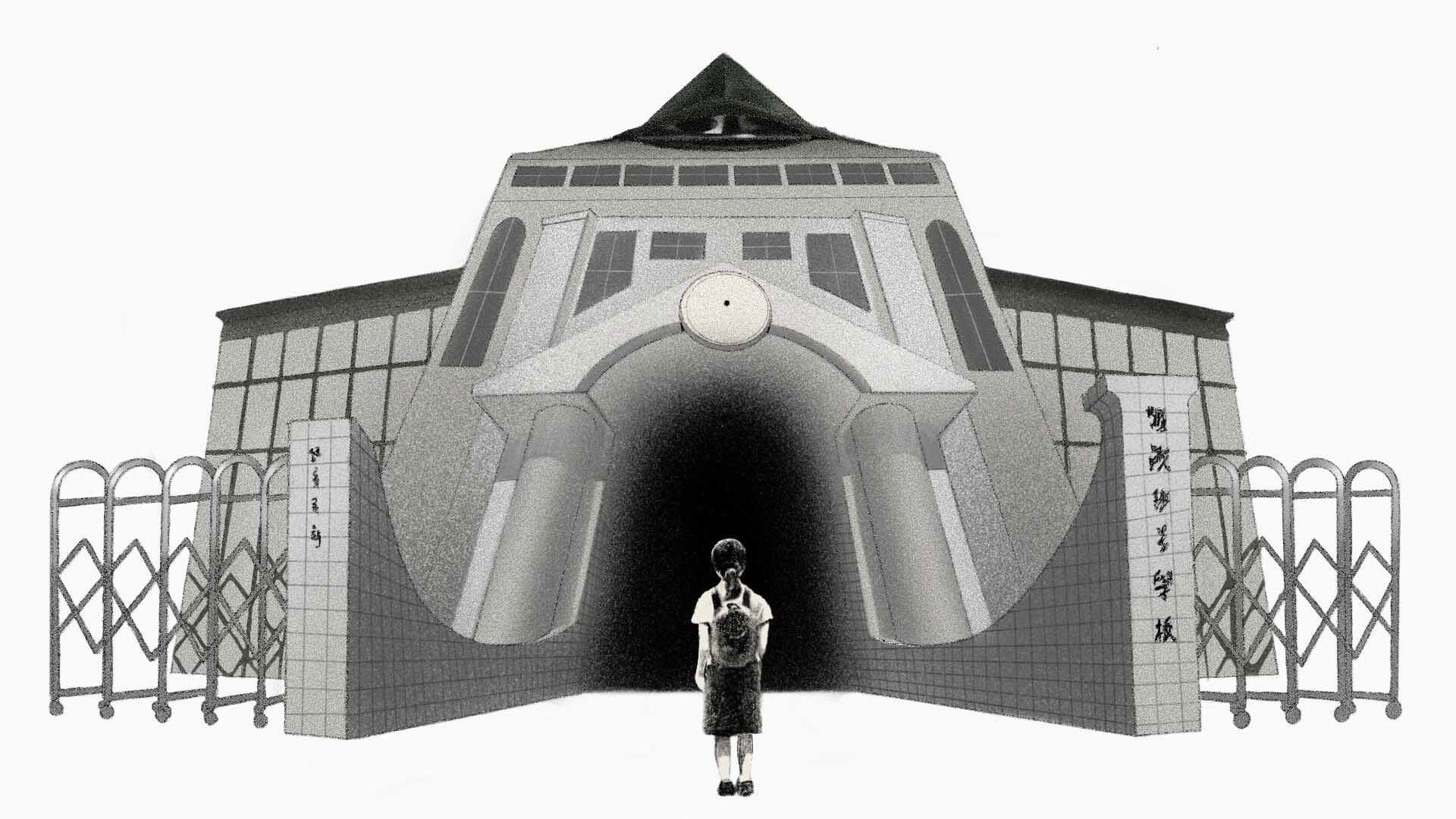

「你覺得把少年送去感化教育,有比較好嗎?」這是法官判決時,我在少年法庭說的唯一一句話。

第一次進少觀所時,我曾經遇過10進、9出的少年,以為自己關幾天就出去了,沒想到法官直接把我送進矯正學校,心理很不平衡。

我今年17歲,在這裡度過的每一天都長得差不多,早上6點半起床盥洗,7點吃早餐,之後等老師來帶我們到教室上課,外面上什麼、裡面就上什麼。這樣的生活日復一日,兩年就這麼過去了。

毒癮與詐欺

一切的開始是「缺錢」。

我從小愛慕虛榮,任何想要的東西,爸媽都會盡量滿足我。國中之後,家裡給的錢不夠用了,學校認識的朋友剛好有門路,我開始賣「彩虹菸」。

彩虹菸是新型毒品,摻K他命、搖頭丸粉,什麼東西都可以亂加,通常賣給學生;市場上有公訂價,我主要賺取中間差價,最高紀錄曾經一根賣5000元。

剛開始賣彩虹菸時,因為沒有本錢,所以我跑去做詐騙。通常,詐騙主謀會去找「車手」,但我不一樣,是我主動找上他們,詢問有沒有「資源」。可是,我沒有加入公司(幫派)或詐騙集團,畢竟我是出來賺錢的,沒必要跟著他們打打殺殺,所以算是自己接案做。

起初我自己下去當車手,後來變成「小車手頭」,找學校比較缺錢的少年來當車手,等他們工作結束、領到錢後,我再賣彩虹菸給他們。

那些賺來的錢,我都拿去買「氣球」(笑氣)。一開始我不碰其他毒品,我只吸笑氣,因為當時笑氣還不違法。如果問我為什麼對這個東西產生好奇,我會說,像有些人喜歡喝酒,一開始也是莫名其妙開始喝,「酒」也不是毒品啊!

108、109(年)那時候,笑氣是不違法的,還不是毒品,當時就想說那不違法,後面也沒想太多。笑氣是我自己好奇去接觸的,我那時候隨便就有電話,網路上哪裡都會有電話。我一天最多吸11瓶,一瓶6公斤,就很放鬆啊。

起初因為缺錢買不起,開始賺錢後天天吸。

後來,吸氣球漸漸沒感覺了,我開始碰其他毒品,像是彩虹菸和K他命。

家庭與圍籬

因為不可能在家裡用藥,有一陣子我住在朋友家。那天,因為之前詐騙的案子,警察上門將我抓到警局,在地下室監禁了一夜。隔天做完筆錄,馬上到少年法院開庭,之後我再也沒出來過。

爸媽是在我被抓之後才知道我觸法,他們不希望我被判感化,也一直在想,為什麼我會變成這樣?

如果我爸沒去服刑,我覺得我的家庭很正常。小時候我爸管教嚴格,偏偏我不喜歡被控制,所以有一段時間我不喜歡跟他講話。但是,我覺得我今天會進來,有一部分是因為他去服刑後沒有人管我,我愛怎樣就怎樣,所以走偏了。

被判感化,其實滿訝異的。剛進少觀所時,我很抗拒,看誰不爽就拿原子筆插他,讓對方受傷。開庭的日子來得很快,在少年法庭上,法官沒有好好傾聽我的想法,只有聽保護官的說法,而保護官說,學校老師不希望我出去,建議感化教育。

當下我覺得很不平衡──把我送來這裡並沒有比較好,就算他關我這麼久,出去之後,我不會改、就是不會改啊!我這個人就是這樣。

這裡是一個小型社會,什麼人都有,被欺負很正常,尤其是頭腦不會轉、抗壓性太低的人。我學到的不是「要不要悔改」,而是關於人際相處、一些事情的眉眉角角。

一開始來這邊我也很抗拒,但我往好處想,至少在這裡什麼事情都有人弄好。不管走到哪裡,一定有人幫你開門;看完醫生會準時送藥;生活規律,不像在外面時,早上都在睡覺,晚上到處亂跑。

未來與想望

我現在覺得,爸媽比朋友重要。我跟爸爸感情不錯,還沒進來前,我們會定期通話聊天。我爸去服刑不一定是壞事,他會告訴我一些正常人不知道的事情。他比我更早入獄,如果順利最近就能出獄,至於我,沒有意外應該是今年9月吧!

我很期待出去後的日子,尤其是校園生活,也想要讀大學。除了讀書之外,我會幫忙媽媽開一家異國小吃店,她最近正在找店面,希望可以在我18歲前開店。

這一路走來,我滿後悔的:後悔讓爸媽擔心、後悔吸笑氣吸到腦袋出問題,把記憶力搞差。

不過,如果重新來過,我還是會做一樣的事情吧!因為做了這些事,我走上不一樣的路、和別人有不同經歷,進來這裡生活,不會像那些在外面的少年一樣,還是整天鬼混,所以我也算學到了什麼吧……。

「媽媽說我是恐怖份子」

他親身經歷少輔院暴力管教和黑暗體制

2017年春天,少年法庭

「我兒子是恐怖份子,趕快把他抓進去」,這是開庭時,我媽對法官說的話。她認為自己無法把我教好,不如送去監獄關。

當法官念出「陳翔,感化教育」時,我整個人崩潰,無法再假裝堅強,當著所有人的面,瘋狂地掉眼淚。

我的家庭不健全,年幼時爸媽離婚了,媽媽一個人把3個小孩帶大。她忙著工作賺錢,沒有時間陪伴小孩,常常給了生活費後,放任我們在外面自生自滅。

我從小崇拜我哥,所以哥哥變壞,我也跟著變壞。沒有家人關心,孤單的我輟學跟朋友鬼混。他們是大家眼中的「壞朋友」,卻是世界上最疼我的人。

國小到國中,我到處跑陣頭,為了挺朋友而跟人打架,背上8條傷害罪。最後,我和哥哥先後關入同一間少輔院。那年,我只有14歲。

2017至2019年,少年輔育院

少輔院是一個小型社會或「江湖」,裡面分很多派系,像是「桃園掛」或「新北掛」。有些在外結仇的少年,常在吃飯時,看彼此不順眼就「翻桌」幹架。

一群血氣方剛的少年關在密閉空間,透過打架發洩情緒,下手都很凶狠,我曾看過有少年因一杯飲料起衝突,竟然把人活活打死。

如果你犯了「香蕉案」(妨害性自主)進來,同學看你不爽,會拿牙刷捅你屁股,或用各種方式虐待你。

最可怕的狀況是「班對班」,幾十個人打群架。管理人員反應很快,會立刻拿鎮暴槍和棍子,把少年們包圍起來,當成狗那樣打,一直打到服從為止。

我記得第一天轉過去感化院的時候,吃一吃,碗筷開始飛起來,最誇張的,圓桌也開始翻來翻去,我以為是在表演什麼。後來越看越不對勁,原來他們在打架,而且是認真的。

少輔院還採用「階級制」,習慣用衣服扣子來區分少年的「趴數」(階級):扣子越大,代表階級越高。洗髮乳的顏色也可區分「趴數」:粉紅色的代表最低階級,紫色代表較高階級。

為了方便管教,院方會挑選一些少年,擔任班級的高階「幹部」,讓他們用暴力手段,去管理其他少年;通常是背景很「黑」、作風強硬的人,才有辦法當上幹部。他們享有特權,有人幫忙洗衣或可以吃到外面食物。

院內生活很黑暗,管教方式類似成人監獄,把你當作「犯人」對待。如果老師覺得你難以管教,會私下叫「幹部」教訓你。比方說,當少年們一起去上廁所時,「幹部」會把燈關掉,聯合其他人在廁所揍你,揍到血流滿面,甚至要保外就醫。

在裡面被打是家常便飯,校方根本不把你當人看。有一些很兇的老師會體罰少年,他會叫你趴著,拿很粗的藤條抽打你屁股。想要發聲也沒有機會,因為一想要發聲時,就會有人把你壓住。

我剛進去時,也被其他院生肢體虐待和語言霸凌。為了不要被欺負,我開始練身體,但練得再壯也沒用,一堆人比你更大隻更強壯。

院內缺乏心理諮商資源,心有不滿能向誰訴苦?惡性循環之下,我變成越來越安靜,出現自閉傾向和「失語症」──心裡有想法想表達,可是無法用言語表達出來。

最低潮時,我甚至想過輕生,後來透過閱讀心理和哲學書籍,才能靜下心來調整心態,讓自己好過一點。

2019至2022年,感化後的人生

熬了2年終於從輔育院出來,本來想改頭換面,但與社會脫節太久,找不到工作,我再次加入幫派,跟了一個南部老大,做酒店圍事。

我身上總是帶著傢伙,每次跟老大出去談生意,或遇到交易被黑吃黑時,都得掏槍出來跟人火拼。那時我產生一種錯誤想法:既然家人不關心我,我何必在乎自己,「反正爛命一條而已」。

可是,經過那段打打殺殺的歲月,我終於瞭解這不是自己想要的生活,換了手機號碼,與朋友斷絕聯繫,開始從事正常工作。

未來我想幫助像自己一樣的觸法少年,將他們拉回正軌。我想告訴他們:「每個人都會犯錯,但你的人生只有一次,如果進入感化院,出來又與社會脫節,未來的路會很難走」。

步出少輔院已3年,我對未來仍有迷惘,有時會陷入憂鬱情緒,但我現在清楚知道:「活著是一件很珍貴的事」。

她離開少觀所重回學校

卻遭教官歧視「被關過就是爛人」

2016年春天,我第一次進入少年法庭。法官認為我沒去上學,工作又不穩定,根據他的自由心證做出判決,大喊「少年收容!」我莫名其妙被扣上手銬,帶往通向地牢的那扇門。

當晚我關在陰冷地牢,覺得很無奈;不久後移送少年觀護所,坐上囚車,車子搖搖晃晃,整個椅子都是硬的,人生第一次感受階下囚的滋味。

「保護官沒有用心傾聽,只會一直說要感化我」

少觀所待了2個月後,少年法庭再次開庭,我滿心歡喜以為可以出去。我跟法官說自己在所內考試成績優異,獲得獎學金還當上「服務員」(雜役),沒想到法官聽完卻說:「你在裡面表現很好,代表很適合關」,又將我還押回去!

少觀所最多只能收容6個月,結果我遭到法官還押N次,「待好待滿」整整半年。

有一次我真的崩潰了,那時候保護官會過來提我們去講話。保護官每次來找我,都只會跟我講說,「我們要感化你」,講完後就離開,我會哭著從借提室,再走回女所。

走回女所的途中,遇到社福機構的志工老師,他們安慰我「要時時刻刻記住現在的眼淚與痛苦,出去後才不會再做錯事」,給我很大力量,至今仍清楚記得。

「學校說我有精神病,將我退學」

那年秋天,我從觀護所出來後沒有再觸法,進入一間私立高職就讀。學校教官問我為何延後2個月入學,我實話實說,告知曾觸法進入少觀所。

沒想到,我的誠實卻換來歧視對待。教官每天逼我驗尿,由於我沒有碰毒,所以驗不出任何東西。可是,每次驗尿對我來說都是羞辱,教官看我的眼神總是帶著懷疑,彷彿我驗尿時偷偷「作弊」,所以沒有驗出毒品。

教官還把有色顏料滴在馬桶,防止我去裝馬桶水來驗尿。虧他們想得出這種方法,可是我真的沒有吸毒啊!

「你被關過,你就是爛人,誰要相信你」,教官常常把我叫過去訓話,甚至如此辱罵。最後,他們隨便瞎掰說我有精神病,把我退學了。

如此努力重讀高職,沒想到是這樣的結果!學費繳了,實話也說了,但是沒人可以包容和接納我。我很挫折,開始渾渾噩噩起來,整天與朋友唱歌喝酒,過著日夜顛倒的生活。

「以後想當社工,幫助迷途少女」

遭到退學後,我長達2年失落感纏身,一直在外面遊蕩。我的男性朋友多數混黑道,表面風光賺很多錢,卻因幫派械鬥或吸毒喪命;女生多半在酒店當小姐,或年紀輕輕結婚生子,卻遭到家暴而離婚。

看著他們處境,我不禁思考:「跟著大家玩下去,我的下場是否也會這樣?」

後來,在媽媽鼓勵之下,我決定去念另一所高職。這次我學乖了,不再對學校坦白,而是隱瞞過往,因此沒有遭到刁難。我回歸校園生活,與原本的朋友漸行漸遠。

現在我即將高職畢業,大學想要讀社工系,因為當初在少觀所時,很多社工進來給予協助,我非常感念他們。我想要變成像他們一樣的人,幫助迷途的少男少女。

如果有機會回到6年前,我不會輟學和觸法,而會順著原本的路好好讀書,也許可以考上更好的高中及大學,也許不會經歷這麼多挫折,也許青春不用繞路,也許……。

「二感少年」反覆進出少輔院

現仍遊走黑色圈子

「撩落去」

第一次用藥是12歲,拉K(愷他命)和安非他命。唉,你看我,年紀那麼小就「撩落去」了。

當遭遇挫折,心情不好時,我會吸毒來紓壓和安慰自己,漸漸就墮落了。人都有貪念,那時總覺得吸的不夠多,用量一天比一天大,毒癮越來越重,理智已經克制不了慾望,永無止境地一直索取。

你說毒品好不好?它讓很多人「好過」(帶來安慰),也讓很多人「壞過」(成癮犯罪)。毒品的好壞在於你怎麼去用它──到底是「你在玩藥」還是「藥在玩你」?如果是藥在玩你,人生就毀了。

我很久沒碰毒了,但是我無法保證,如果以後不慎又吸毒,會不會再次被毒癮控制,毒品就是這麼可怕。

「公司」

我因為吸毒被逮,14歲初次進入少年輔育院,關了1年2個月。起初我以為我會學乖,不會再進來這種地方,但後來在院內遇到一些大哥哥,他們說外面有好賺的生意,我出院後就加入他們的「公司」(幫派),賣槍、賣毒,幫忙收帳討債。

為什麼再度犯罪?想賺錢啊!隨著年紀增長,我變得很虛榮,想要穿名牌開名車,讓生活過得更體面,而販賣安非他命很好賺,我無法抗拒這麼大的誘惑。

販毒雖然好賺,可是「常在河邊走,哪有不溼鞋」,我再次被逮捕。

那時我17歲,只差4天就滿18歲。因為仍是未成年狀態,我逃過關進成人監獄的命運,再次進入同一間少年輔育院。

「學做人」

我進去輔育院時,完全沒有認識任何人,加上裡面「台北掛」勢力很大,而我來自中南部,因此被台北掛少年欺負,日子很不好過。

(輔育院)裡面算是一個小型社會,很現實很現實,弱肉強食。你今天要夠狠,在外面夠有名氣,你要比別人會講話,比別人會做人,你才有辦法說,混得比別人好。你如果混得不好,就要幫人家洗衣服,整理東西,鋪棉被。

好不容易撐了半年,我學習如何與大家搞好關係,才逐漸往上爬,當了「幹部」,後來掌管整個班級,一聲令下大家都乖乖聽話。

所以,第二次進入輔育院讓我學會「做人」。在裡面,我看見人心最險惡的一面,學會如何處理少年之間的衝突,學會攏絡朋友;這是我經過的歷練,對往後人生幫助很大。

19歲那年,我結束感化教育,再度踏出輔育院的大門。

「身不由己」

第二次感化教育依舊沒有讓我變好,出來後還是像以前一樣混幫派,跟了一個大哥做事賺錢,也會吸毒放鬆一下。

後來,我認識了一個好女孩,為了快點結婚養家,我找到一份正職工作,過著規律的生活,逐漸擺脫對毒品依賴。

可是,我還是沒有脫離以前的黑色圈子,透過以前建立的人脈,我找到能快速賺錢的兼職工作,像是酒店經紀,介紹可愛的傳播妹去陪酒坐檯。

回想年少時光,如果你問我,願不願意再重來一次?我會說願意,因為那是一段刺激又好玩,一般人無法體會的青春,沒有那段歲月,就沒有現在的我。

所有在外面走跳的人都是身不由己。這個社會很現實,我們為了賺錢,為了生活,身不由己地在社會邊緣,用自己的方式求生存。

幫助機構

為迷途少年找回正能量